[서예가 열전](11) 조선중기-선조

|

# 글씨의 기준(基準)이자 법(法)으로서 어필(御筆)

유교국가인 조선의 왕은 천명(天命)을 받은 초월적 존재로 절대 권력자다. 하지만 국가 흥망에 무한 책임을 지는 사람으로 일생에 걸친 혹독한 교육 또한 피할 수 없는 일이었다. 따라서 조선의 왕은 평생 조강(朝講) 주강(晝講) 석강(夕講) 등 세 차례 제왕학을 연마해야 했다. 네 살 전후 강학청에서 유교의 기본인 ‘소학’ ‘천자문’ ‘격몽요결’ 등의 학습을 시작으로 여덟 살 전후 세자에 책봉되면 서연(書筵)에서 당대 최고실력자인 시강원(侍講院) 관리들로부터 ‘효경’ ‘통감강목’ ‘사서삼경’을 교육받았고, 국왕이 된 후에도 바쁜 공무를 틈타 경연(經筵)은 계속되었다. 당시 유교정치 기반 속에서 배태된 이러한 제왕학은 문예측면에서만 봐도 서연과 경연 자체의 학업성과는 물론 그 연장선상에서 창출된 시·서·화의 토대가 되었다. 요컨대 조선에서 왕의 존재는 그 자체가 매사의 법이자 기준이었고, 어필 또한 이와 마찬가지였다.

# 천자문으로 조선판 한자글꼴의 기준을 세운 선조

국왕의 글씨, 또는 글씨에 대한 국왕의 관심사는 두 가지 성격으로 나타난다. 하나는 문자의 정책적 측면이고 또 다른 하나는 만기여가(萬機餘暇)를 즐기는 예술이다. 전자의 대표적 사례로 세종의 한글창제나 선조의 ‘천자문(千字文)’간행을 들 수 있고, 후자는 ‘열성어필’에 남겨진 각종 시문이나 글씨들이 있다. 그런데 여기서 ‘천자문’의 문자 정책적 측면의 가치에 대해 생각해 볼 필요가 있다. 지금까지 ‘천자문’ 하면 석봉 한호를 먼저 떠올릴 만큼 소위 ‘한석봉천자문’은 모든 학동들의 필수교재였는데, 전 조선을 통 털어 최고 베스트셀러이자 스테디셀러였다. 그래서 이 책은 맹모삼천지교(孟母三遷之敎)에 맞먹는 떡장수 어머니의 교육상징물이 되어있지만 그 진정한 가치는 딴 곳에 있다.

요컨대 ‘한석봉천자문’은 글씨와 책판에서 조선의 표준을 제시하였다는 사실이다. 요즈음 말로하면 이 책을 통해 비로소 조선판 한자(漢字)·한글의 타이포그라피 정체성이 확립되었고, 한자는 물론 한글교육까지 동시에 수행되었던 것이다. 그런데 이러한 조선 최고의 명필 한석봉에 대해 삼척동자도 알지만 정작 이 사람을 있게 한 인물이 선조인지를 아는 사람은 드물다. 사실 석봉 한호의 절대적 후원자인 선조의 어명에 의해 1583년(선조16년)에 만들어진 ‘천자문’(그림1)은 그 것 하나만으로도 당시 조선의 문자정책 본질이 어디에 있는지를 알뿐 만 아니라 여기에는 ‘조맹부천자문’을 넘어섰다는 조선글씨의 자부심까지 읽어낼 수 있다.

1605년(선조38년) 11월 3일 “주상께서 경서언해(經書諺解) 등 국사를 의논하면서 ‘천자문 같은 것도 해석하면 좋겠다(上曰 誰如千字 釋之則好矣)’고 하는 실록기록이 있는데 ‘석(釋)’의 뜻이 ‘석음(釋音)’이든 ‘주해(註解)’든 간에 한자와 한글의 상보적 관계를 문자정책의 근간으로 삼고 있음을 단적으로 알 수 있다.

비유컨대 애초 세종의 ‘훈민정음’ 창제가 한자를 버리고 한글전용을 위해 만든 것이 아니라는 사실과도 궤를 같이하는 것이다.

작금의 인문학 위기의 목소리가 하늘을 찌르고, 그 주된 원인을 대학 상업화에서 찾고 있지만 필자는 생각을 달리한다. 인문학위기 이전에 ‘우리’ 인문학은 고사상태이고 그 원인은 본질적으로 우리가 우리 조상들이 근 이천년을 넘게 쓰 온 한자로 된 우리 인문학의 저작을 직독 직해하지 못하게끔 교육되어온 데에 있다고 본다. 그리고 그 위기의 더 큰 원인은 국가차원의 문자정책의 부재에 있는데, 이것은 한글전용문제와도 전혀 성격이 다른 것이다. 요컨대 ‘한석봉천자문’은 선조의 문자정책의 결정체로 ‘漢字’가 ‘韓字’임을 천명한 것에 다름 아닌 것이다.

# 지존의 국량(局量)이 녹아난 호쾌한 일필(一筆)

그러면 이러한 선조의 글씨는 정작 어떠하였을까. 누차 살펴보았지만 유학을 국시로 하는 조선에서는 시와 글씨를 완물상지(玩物喪志)라 하여 도학공부의 방해요인으로 규정하여 선비는 물론 국왕도 지나침을 경계하였다. 그러나 국왕이라고 흥(興)이 없을 수 없다. 지방관 면담, 결재, 강학과 토론으로 매일 눈 코 뜰 새 없이 바쁜 가운데 즐기는 글씨는 그야말로 만기여가의 산물인 것이다. 27대 519년에 걸친 조선의 역대 국왕글씨가 모두 희귀하지만 상대적으로 선조의 어필이 그래도 많이 남아있는 편이다.

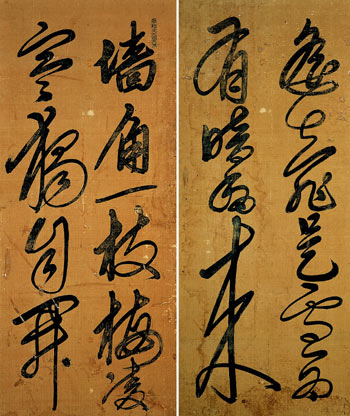

그 중에서 속리산 법주사에 소장된 ‘오언절구’ 네 수로 된 병풍 글씨(그림2)가 단연 으뜸이다. 일견 더 이상 설명이 필요 없지만 호쾌하게 일필(一筆)로 내두른 회심의 역작에서 무한한 지존의 국량(局量)이 그대로 담겨있다.

이러한 선조였지만 가족의 병환을 걱정하는 정숙옹주에게 하루에 두 번이 멀다하고 보낸 위로 편지(그림3)에서 ‘해가 돌아서면 내 친히 보고서 자세히 기별하마… 걱정하지마라 자연히 아니 좋아 지겠는가’라고 할 정도로 지극히 다정다감했다.

또 임진왜란 당시 함경도 관찰사 송언신에게 보낸 선조의 밀찰을 본 정조가 ‘천지의 대덕(大德)이다. 송언신이 아프다 호소하지 않았지만 불로단(不老丹)과 비천고(比天膏)를 옛 처방에서 찾아내어 다른 사람에게 부작용을 시험한 뒤 처방을 내려 병을 미연에 방지하게 하셨다’라고 감흥하는 지점에서 비록 전란을 만나 온 조선이 쑥대밭이 되었지만 문화적으로나 사상적으로 그 깊이나 맛은 ‘조선중의 조선’을 구가한 때이고 보면 ‘목릉성세(穆陵盛世)’란 괜한 말이 아니었던 것이다.

〈이동국|예술의전당 서예박물관 학예사〉

출처 : 나의 사랑 한국한문학

글쓴이 : 인간사화 원글보기

메모 :

'전통자료' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] [서예가 열전](13) 조선중기 -석봉 한호(下) (0) | 2011.03.01 |

|---|---|

| [스크랩] [서예가 열전](12) 조선 중기 - 석봉 한호 上 (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전]‘조선서예사 大綱’ 으로서의 어필 (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전]조선중기, 퇴계·석봉體와 정반대 (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전](10) 조선 중기 - 고산 황기로 (0) | 2011.03.01 |