[서예가 열전](10) 조선 중기 - 고산 황기로

|

2004년 여름 헤이야마 미술관에서 도쿄로 가는 차안. 그 미술관 큐레이터로 일하고 있는 이우환 작가의 따님과 동석을 하게 되었다. “선생님께서 왕년에 서예공부를 많이 하신 것 같습니다?” 따님은 아무 대꾸도 없이 화제를 다른 데로 돌렸다. 아직도 무언(無言)의 뜻을 모르지만 현대미술의 문외한인 나 자신의 느닷없는 질문에 정작 얼굴이 확 달아오른 사람은 필자였다. 도쿄까지 가는 동안 두 사람은 아무 말도 없었다. 하지만 필자의 머릿속에는 ‘모노크롬으로 현대미술의 새 장르를 개척했지만 점과 획으로 갈 데까지 간 이 작가의 작품은 서예를 하지 않고는 절대 나올 수 없다’고 나 자신에게 강변에 강변을 거듭하고 있었다.

사실 이우환의 경우가 아니더라도 서예에 뿌리를 두고 있다고 판단되는 많은 현대미술의 거장들이 동양적 정서나 동양사상의 근원인 점획을 이야기해도 그것이 서예에서 나왔다는 언급은 지금의 미술과 서예의 간극만큼이나 여전히 멀고 극도로 인색하다.

사실 칸딘스키나 스다오(石濤)를 거론하지 않더라도 추상이나 구상의 모든 조형예술은 해체하면 점·선·면으로 환원된다. 이것은 서예도 마찬가지다. 전서·예서·해서·행서·초서 등 우리가 보면 복잡하기 그지없는 모든 서체의 글씨를 해체하면 점(點)과 획(劃)으로 환원된다.

그 중에 더 이상 축약이 불가능한 데까지 간 점획은 초서다. 그런데 이러한 점과 획은 서예는 물론 다른 모든 조형예술의 공통요소이다. 그러면 서예와 다른 조형예술의 차이점은 무엇인가. 그림은 덧칠이 허용되지만 서예의 점획은 두 손을 대지 않는다는 것이다. 이것이 바로 서예의 ‘일회성(一回性)’인데, 서예가 여타 조형예술과 다른 지점이 바로 여기다. 즉 수십폭 수백자의 글씨도 한자리에서 순식간에 해치우는 즉흥성이 서예의 요체이다.

# 모든 글씨는 점획으로 환원된다

고산(孤山) 황기로(黃耆老·1521~1575 이후)에게는 글씨로 노역을 치르는 많은 일화가 전하는데, 그 중 장여필에게 써준 ‘箭溪草堂(전계초당)’ 이야기가 ‘사계선생일고’에 있다. “황고산과 막역한 공(장여필)이 서당편액을 부탁하자 황고산이 ‘내가 장차 흥이 날 테니 다그치지 마라’ 했는데, 훗날 둘이서 부석사에서 노닐 때 갑자기 황고산이 ‘내가 흥이 났으니 그대는 빨리 종이를 구해오라’ 하고 붓 대신 칡넝쿨을 씹어 한번 휘둘러 네 자를 구사하니 ‘箭’자는 죽순, ‘溪’자는 흐르는 물, ‘草’자는 풀, ‘堂’자는 집과 같아 모두 글자의 뜻을 형용한 것이 되었다”고 전하는데, 그의 작서 태도와 더불어 그 경지가 어디에 가 있는지를 짐작하고도 남는다.

요컨대 서예가 순수미술이면서도 그림과 다른 것은 그리고자 하는 대상이 외재적 사물로 존재하는 것이 아니라 철저히 나의 의식 속에서 의식의 대상으로만 내재해 있다는 점이다. 즉 내가 처리하고자 하는 한 폭의 화면은 나의 의식의 장이며, 그 공간 자체가 나의 운필이라는 의식의 흐름에 따라 철저히 시간 속으로 용해되어 버리는 그러한 순발성, 그 순발성의 연속이 구성해내는 의식의 건축물이 바로 서예인 것이고, 그것이 가장 잘 드러나는 것이 초서인 것이다.

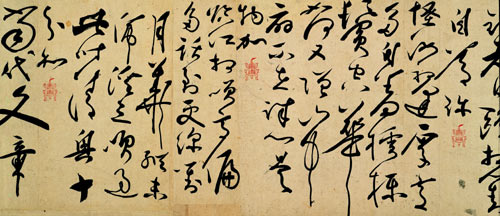

그러면 대체 황고산은 어떤 글씨를 구사하였을까. 해동 초성으로 불릴 만큼 그는 당시부터 광초(狂草)로 필명이 높았음은 이미 아는 바이지만 그의 대표작인 ‘경차(敬次)’(그림1)를 통해 좀더 자세히 보자. 황고산의 초서는 당나라 때 광초의 대가 장욱(張旭)과 회소(懷素)는 물론 명대 장필의 영향 속에서 구사되면서도 이들과 뚜렷이 다른 점은 점획이나 결구 운필에 극도로 절제된 모습을 보이고 있다는 점이다. 모든 광초가 다 그렇지만 황고산의 경우 시종일관 획의 곡직(曲直:굽고 곧음)과 붓의 지속(遲速:느리고 빠름), 글자의 대소(大小:크고 작음)만을 주로 하여 극도로 절제된 화면을 경영해가는 지점은 타의 추종을 불허한다. 특히 세로획의 굴곡에서 보이는 과장된 획법은 광초의 기본이겠으나 ‘경차’에서 보는 바와 같이 역설적이게도 극심한 필획의 변화 속에서 추호의 허튼 획도 용납하지 않고 시종일관 중봉세(中峰勢)를 견지하는 모습에서 오히려 황고산만의 ‘순일(純一)’과 ‘천진(天眞)’을 발견하게 된다.

# 퇴계 순일(純一)과 황고산 일필휘지(一筆揮之)

사실 황고산이 전적으로 구사한 이러한 광초풍은 글씨 근본을 왕희지에 두고 있는 16세기 도학시대에는 금기시된 글씨였다. 1560년 여름. 퇴계 이황은 제자 정유일에게 “근래 조맹부와 장필의 글씨가 성행하나 모두 후학을 그르친다”고 경고하면서 “자법이란 본래부터 심법의 표현이니(字法從來心法餘) 다만 점·획마다 모두 순일을 지니게 하라(但令點●皆存一)”고 ‘습서(習書)’ 시를 지어 타이를 정도였다. 장필의 글씨라는 것이 초서 중에서도 말 그대로 미친 듯이 휘두르는 광초(狂草)이고 보면 문예를 도덕의 발현으로 간주하면서 모든 점획과 글자를 하나같이 경(敬)한 자세로 엄정단아하게 쓸 것을 주문하는 퇴계의 서예 관점에서는 이런 글씨가 도무지 마음에 들지 않는 것은 너무 당연한 일이었다.

그런데 산이 높으면 골이 깊은 것일까. ‘매사를 하나같이 바르게 하라’는 도학시대 미학 기준에 정면으로 도전장을 던지듯 과장의 극을 달리는 장필 글씨의 유행을 주도한 인물은 다름아닌 황고산이었다. 그러나 그의 글씨를 눈에 보이는 대로 허장성세(虛張聲勢)만으로 평가하는 것은 황고산의 뜻도 아니고 글씨 자체의 미감과도 정반대다. 이것은 주세붕이 짓고 황고산이 쓴 ‘풍영정시첩’에 퇴계가 직접 “그 시가 아름답고, 발문이 찬란할 뿐만 아니라 황고산의 필적이 더욱 보배롭다”고 고백하고 있는 지점에서 확인된다. 더욱이 퇴계는 ‘매학정시’에서 황고산을 두고 “백학이여 매화 늙음을 한탄치 마라. 장욱처럼 글씨 쓰며 노년을 즐기리라”고 노래하고 있다. 요컨대 퇴계의 순일(純一)과 황고산의 일필휘지(一筆揮之)는 조형적으로는 극과 극일지라도 추호의 방심도 허락하지 않는 오로지 한 점 한 획에 마음을 하나로 모으는 경(敬)이자 천진(天眞)의 세계로 통하는 것이다.

# ‘매화를 아내 삼고 학을 아들 삼아’ 글씨삼매로

그러면 이러한 황고산은 어떤 사람일까. 이미 14세에 사마시에 합격할 정도로 천재성을 보인 비범한 인물이었다. 하지만 1519년 기묘사화의 주동인물 조광조의 사사(賜死)를 주청한 아버지의 허물로 인해 스스로 벼슬길에 나아가는 것을 일찌감치 단념하였다. 대신 그는 고향인 선산 낙동강가에 ‘매학정(梅鶴亭)’이란 정자를 짓고 ‘매화를 아내 삼고 학을 아들 삼아(梅妻鶴子)’ 자연에 파묻혀 글씨 하나로 일생을 보낸 은일처사다. 실제 황고산의 42세시 모습은 사돈인 율곡 이이(1536~84)가 목격한 바로는 ‘빈 뜰에 매화송이 피어오르고 깊은 못에서는 학의 울음소리가 들리는 가운데 10여리 떨어진 곳에서 텃밭을 일구는 신선’ 같은 사람이었고, ‘어우야담’에 보이는 송찬의 증언을 빌리면 ‘내 글씨를 구하는 것이 하루에도 수백장에 달하여 피곤함을 감당할 수 없으니 댁(송찬)의 글씨로 대신해야겠다’고 할 정도로 글씨노역으로 일생을 보낸 사람이었다.

〈이동국|예술의전당 서예박물관 학예사〉

출처 : 나의 사랑 한국한문학

글쓴이 : 인간사화 원글보기

메모 :

'전통자료' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] [서예가 열전]‘조선서예사 大綱’ 으로서의 어필 (0) | 2011.03.01 |

|---|---|

| [스크랩] [서예가 열전]조선중기, 퇴계·석봉體와 정반대 (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전](8) 조선 초기- 안평대군(下) (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전]3단계로 발전 ‘송설체의 한국化’ (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전](7) 조선초기 - 안평대군(上) (0) | 2011.03.01 |