[서예가 열전](14) 조선중기 -미수 허목

|

얼마 전 2008년도 베이징올림픽 픽토그램이 공개되었다. 종목별 다이내믹한 동세를 순간 포착했는데, 전서(篆書)의 획 하나로 사물의 본질을 사진보다 더 적확하게 담아내고 있다. 필자가 보기에는 더 이상 이것은 딱딱한 도안덩어리가 아니었다. 죽은 줄로만 알았던 중국고대 상형문자가 현대로 걸어 나온 것이었다. 그런 점에서 이것은 그림이라기보다 글씨였고, 근 100년 만에 비로소 올림픽 픽토그램이 생명력을 얻었다고 생각되었다. 우리 경우도 그랬지만 픽토그램은 어느 정도 정형화되어있어 개최국의 문화적 색채를 각인시키는 도구로서 크게 주목하지 않았다. 그런데 중국은 여기에 한자문화권 예술의 원형질인 상형문자의 필획을 갈아끼움으로써 픽토그램 자체를 자기 것으로 만들어 버린 것이다.

여기서 필자가 놀랐던 것은 올림픽을 문화적으로 중국화해 버리는 전위부대가 서예이고, 이것이 현대디자인의 핵으로 부상하고 있다는 사실이었다.

그렇지만 우리 현실은 어떤가. 여전히 문자디자인이나 타이포그래피가 한자 서예와는 별개나 마찬가지다. 심하게 말하면 아예 한자 서예를 벌레 보듯 한다. 이것을 한글 사랑의 또 다른 실천이라고 한다면 할 말이 없다. 하지만 우리 타이포그래피의 정체성이나 역사적 깊이, 진정한 철학 없음을 구제할 방도가 또한 여기 아니고는 없다고 생각하면 더욱 답답해지는 것이다.

# 근본주의자로 삼대(三代)문자에 뿌리를 두다

우리나라의 서예, 즉 문자디자인 역사의 큰 줄기 하나는 전서다. 이것은 훈민정음 정인지 서문에서 ‘상형이자방고전(象形而字倣古篆:한글은 사물의 형상을 본떴으되 글자는 옛 전서체를 모방하였다)’이 단적으로 말해준다. 이것은 역으로 중국 사람들조차 생각지도 못한 문자인 한글을 우리가 고전(古篆)의 탁월한 재해석으로 창제해낸 것임을 밝힌 것이다. 요컨대 전서를 모르면 진정한 우리 문자의 맛을 모른다고 해도 과언이 아니다.

우리 역사에 등장하는 서예가는 기실 모두 당대 최고의 타이포그래피 작가이자 문자 디자이너다. 단지 그들의 손에 연필이나 키보드 대신 붓이 들려 있었을 뿐이다. 우리 서예사, 아니 타이포그래피 역사에서 전서 하면 빼놓을 수 없는 작가가 있는데, 이 분이 바로 미수(眉수) 허목(許穆:1595~1682)이다.

흔히 전서 대가로는 석고문(石鼓文) 하나로 중국 근대 서예계를 평정한 오창석을 꼽는다. 그러나 미수는 이보다 근 200년 넘게 앞서고 있지만 문제의식이나 지향처, 작품성향 또한 동시대 어떤 작가와도 비견될 수 없을 정도로 우뚝하다. 그래서 그는 우리 서예사에서도 당대의 이단아 같은 존재인데, 알고 보면 그보다 더 선구자나 근본주의자도 없다.

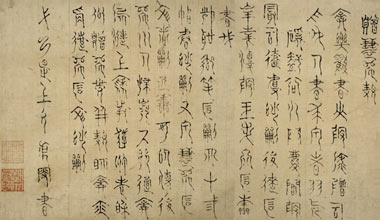

미수의 전서, 즉 조선의 타이포그래피 작업으로서 ‘미전(眉篆)’은 당시에도 판서 이정영이 숙종임금에게 금지를 상소할 만큼 이질적이고 난해하다. 미전은 당대나 이전에 유행했던 왕희지체나 송설체와도 근본부터 다르고, 한예(漢隸)도 물론 아니다. 시, 서, 역, 춘추, 예, 악 등 육경학(六經學)으로 일관된 그의 학문과 같이 글씨 또한 선진시대 고문(古文), 즉 하·은·주 삼대만을 추구하였던 결과물이다. 미수의 삼대고문은 하후씨의 ‘형산신우비(衡山神禹碑)’, 사주(史주)의 ‘석고문(石鼓文)’, 이사의 ‘역산비(역山碑)’를 꼽는다. 이중 우왕(禹王)이 치수의 공으로 새긴 것으로 전해지는 ‘형산신우비’가 미수 글씨에서 중요한 위치를 차지한다. 이 비는 낭선군 이우가 1663년(헌종4년) 중국에서 구득해온 것으로 같은 해 삼척부사를 마친 허목이 69세 되던 해 친견하는데, “그 글자가 용사(龍蛇) 조수(鳥獸) 초목(草木) 같이 빛나고 신괴(神怪)하여 어떻게 형용할 수 없다”고 감격했을 정도다.

# 요순시대의 치도를 조선에 구현하라

그렇다면 왜 미수는 온 생애를 모두 고전(古篆)에만 매달렸는가. 그 이유는 도학자로서 미수의 학문에서 바로 찾아진다. 주지하다시피 미수는 퇴계 이황 → 한강 정구를 이어 성호 이익 → 다산 정약용을 있게 한 기호남인의 영수다. 그가 살았던 시대상황, 즉 임진·병자 양란의 중세사회 동요는 미수에게 있어서도 필연적으로 공소함이나 관념에 치우친 주자학에 대한 반성을 요청하였다. 이러한 전환기 지식인으로서 허목은 자신의 학문을 고경(古經) 고례(古禮) 고문(古文) 고전(古篆)을 총괄하는 고학(古學)이라 천명하였듯이 주자학의 해석의 힘을 빌리지 않고 직접 공맹유학 본래 모습을 찾으려고 하였고, 당대 현실문제에 대한 답 또한 여기에서 구하려 하였다.

즉 삼대문자로의 복귀를 신념으로 고대 문자특성을 취하여 형성된 허목의 기고(奇古)한 서체는 중국의 이상적 지치시대인 요순시대의 치도를 당세에 구현하여야 한다는 복고적 논리로 당시 문란해진 치도를 바로 잡으려 하였던 것이다. 미수는 82세 때 숙종에게 ‘잠명(箴銘)’을 올리면서 ‘지금 신이 감히 고문체로 써서 올립니다. 이는 삼대시절의 글이고 교훈이며 법도이니 전하께서 언제나 살펴 잊지 마시고 준수하소서’ 라고 하였던 데서 이를 단적으로 확인할 수 있다. 이렇듯 허목은 부조리한 당대현실에 휩쓸리지 않고 복고를 통해 현실개혁의 이론적 근거를 마련하고자 하였으니 이는 당시 주류 문화현상에 대한 비판의식의 소산이다. 이런 측면에서 그는 영남 성리학과 근기 실학의 가교자로 자리매김되고 있지만, 진한 이전의 삼대 전적과 금석에서 문자를 고증해내는 그의 학예성향에서 실사구시를 모토로 하는 실학의 전조를 확인하게 된다.

# 기굴(奇굴) 창고(蒼古)한 시대정신을 복원하라

이렇듯 미전은 미수 유학이념의 결정체이다. 즉 미수는 자체(字體)가 서사자의 의식은 물론 시대정신까지 반영하는 것으로 인식하고 있다. 이것은 미수가 한당 이래 문자를 열거하면서 “이런 것들은 모두 고문이 아니니 진한 때부터 내려올수록 풍기가 천박하여졌음을 알 수 있다”거나, 또 진에서 고문을 없애고 정막이 예서를 만들자 “천지기수의 격이 이렇게 떨어졌으니 참으로 한숨이 나올 일이다”라는 말에서 알 수 있다. 이러한 인식은 문인인 이익의 언설에서도 그대로 확인되는데, ‘아아! 전문이 없어지자 옛 법도가 숨어버렸고, 종요·왕희지가 나오자 예서에서 담긴 뜻이 황폐해져 버렸다’는 회한이 그것이다.

즉 당시 서가들이 이상으로 삼던 진·당의 글씨는 물론 추사체의 토대로서 왕희지 이전의 한예까지도 폄하적인 자세를 취했다. 이런 측면에서 미수의 문제의식은 청대 고증학의 전성기인 건륭·가경시기(1735~1820) 사람들보다 더 근본적이라고 할 수 있다. 그렇기 때문에 미수 글씨의 아름다움 또한 선진 고문에서 배태된 창고(蒼古)한 세계 그 자체인 것이다. 즉 ‘미전’은 물론 그 필획으로 구사된 해서나 행초마저 기이(奇異)하여 태고(太古)의 신비감을 자아낸다. 청나라 금석학자 유연정조차 “전문이 기굴(奇굴)하여 알 수가 없다. ‘척주동해비’는 없애야 한다”고 극언할 정도로 해독의 난해성이 이를 더욱 가중시킨다.

〈이동국|예술의전당 서예박물관 학예사〉

출처 : 나의 사랑 한국한문학

글쓴이 : 인간사화 원글보기

메모 :

'전통자료' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] [서예가 열전]道統과 성리학의 조선화 (0) | 2011.03.01 |

|---|---|

| [스크랩] [서예가 열전](15) 조선중기 -우암 송시열·동춘당 송준길 (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전](13) 조선중기 -석봉 한호(下) (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전](12) 조선 중기 - 석봉 한호 上 (0) | 2011.03.01 |

| [스크랩] [서예가 열전](11) 조선중기-선조 (0) | 2011.03.01 |